ずっと出るよ出るよと言われながら何年待ったことでしょう(笑)

ついに、

ついに!

ファイナルファンタジー7(FF7)のフルリメイク作品

FINAL FANTASY Ⅶ REMAKE

発売が発表されました!

この記事ではFF7 リメイクの発売日などの最新情報をお届けします。

この記事で分かること

- FF7リメイクの発売日や対応機種の基本情報

- FF7リメイクのゲーム性や特徴

- FF7リメイクの変更点や新要素

- FF7リメイクの予約特典や購入特典

それではいきましょう!

目次

FF7 リメイクの発売日や対応機種の基本情報

| タイトル | FINAL FANTASY Ⅶ REMAKE(ファイナルファンタジー7 リメイク) |

| 発売日 | 2020年3月3日(火) |

| 対応機種 | PlayStation4 |

| 価格 | パッケージ版・ダウンロード版ともに8,980円+税 |

| プレイ人数 | 1人 |

| ジャンル | RPG |

〜STORY〜

星から吸い上げた生命エネルギー<魔晄>。

<ミッドガル>ー八基の魔晄炉を有する階層都市。

魔晄によって世界を掌握した巨大企業<神羅カンパニー>と

星を守るために立ち上がった反神羅組織<アバランチ>が激突する。元ソルジャーのクラウドは、傭兵として

アバランチの<壱番魔晄炉爆破作戦>に参加していた。魔晄炉爆破の余韻響く八番街。

炎に包まれる街で、死んだはずの宿敵の幻影が揺らめく。消し去りたい過去の幻影に導かれ、彼女と出会う。

花売りの女性が差し出した黄色い花。

花言葉はー<再会>

その刹那、ふたりを取り囲む黒い影ー<運命の番人>。今、想いが再び星を巡る。

ファイナルファンタジーVII(FINAL FANTASY VII、略称:FFVII、FF7)は、1997年にスクウェアより発売されたPlayStation用のRPGです。ファイナルファンタジーシリーズのメインシリーズの第7作目です。

日本での総出荷本数は328万本で、日本での全PlayStationソフトの出荷本数に於いて『ドラゴンクエストVII』の410万本、『ファイナルファンタジーVIII』の370万本に次ぐ歴代3位の記録を持つ超人気ゲームです。

FF7リメイクは、ミッドガル脱出までの原作を元にオリジナル要素を加えた作品となり、複数作で展開予定の第1作目となります。今後ダウンロードコンテンツ等で続きのストーリーが展開されていくことになりそうです。

ちなみに、原作FF7は4枚組のディスクで展開されていてミッドガル脱出は全体のストーリーのうちディスク1の序盤ぐらいです。。。

あといくつの拡張コンテンツが追加されるのでしょうか・・・笑

FF7 リメイクのゲーム性や特徴

ここではFF7リメイクがどんなゲームか?その特徴や魅力をお届けしたいと思います。

FF7をプレーされたことない方にはその魅力を分かりやすくお伝えし、FF7を既にプレーされたことある方は懐かしの思い出に浸っていってください。

FF7リメイクは次のような特徴を持ったゲームです。

ポイント

- 現代風に再構築されたバトルシステム

- アレンジされてより洗練された3Dグラフィックス

- 共に戦う召喚獣

- 豊富なミニゲーム

現代風に再構築されたバトルシステム

FF7 リメイクは、敵の弱点ポイントや行動パターンを見極め、魔法やアビリティを選択するFFらしいコマンドバトルと直感的なアクションが融合した戦略性が高いバトルシステムとなっています。

ファイナルファンタジーシリーズの戦闘といえば、ATBゲージによるリアルタイムで戦闘が進んでいくのが特徴です。

原作FF7も今までのATBゲージによる緊張感あるリアルタイムバトルが特徴でした。

FF7リメイクではアクション性が追加されたコマンドバトルにアレンジされています。

バトル中はたたかうでATBゲージを溜め、溜めたATBゲージを消費することで魔法やアビリティを使用します。

前作の戦闘シーンのように自分のターンが来たらコマンドを命令するという形ではなく、よりリアルタイムでシームレスな戦闘を楽しめるようになっていそうです。

イメージ的にはFF13や、アクション性を落としたテイルズシリーズのような戦闘といった感じでしょうか。

またキャラクター毎に戦闘での特性があり、クラウドであれば近距離戦闘が、バレットは遠距離攻撃、エアリスは魔法による攻撃を得意としているそうです。

戦闘中は操作キャラクターを切り替えることもできるため、この辺りの特性を考えて柔軟に対応していくといったことが必要になりそうです。

アレンジされてより洗練された3Dグラフィックス

FF7はファイナルファンタジー史上初となるフルポリゴン3Dグラフィックスが取り入れられたゲームでした。

前作ファイナルファンタジー6まではスーパーファミコンで発売され、ポリゴンの絵が特徴でした。

本作はプラットフォームをPlayStationに移したファイナルファンタジーシリーズ初めての作品で、グラフィックの変化に当時は感銘を受けたことを鮮明に覚えています。

FF7リメイクはFFシリーズの先駆者となったFF7の名に負けず、プラットフォームをPS4に移して高解像度グラフィックスを存分に生かした綺麗な映像となっています。

ティファとエアリスがめっちゃくちゃ美人さんになってますな!

FF7はFF7 AC(ファイナルファンタジー7 アドベントチルドレン)として映像作品化もされています。その時点の映像もすごく綺麗でしたが、より洗練された感じですね!

共に戦う召喚獣

FF7リメイクではSUMMONゲージが溜まると召喚獣を呼び出して一緒に戦うことが可能になっています。

原作FF7では魔法と同じ位置付けであったが、今作の召喚獣はFF12やFF13と同じように一緒に戦うイメージとなっています。

現時点ではシヴァとイフリートの存在が確認できているが、他にどんな召喚獣が登場するかは続報を期待したいですね。

豊富なミニゲーム

原作FF7と言えば本編そっちのけで遊んで楽しめる豊富なミニゲームがありました。

FF7リメイクにももちろん搭載されているそうです!

PVではバイクレースやスクワット対決をしているミニゲームが入っているのが確認できます。

FF7リメイクはミッドガル脱出までですので全てを楽しむことはできませんが、こちらも楽しみの要素の1つですね!

FF7 リメイクの変更点や追加要素

FF7リメイクは原作のストーリーや世界観を残しつつも、ゲームシステムやグラフィックを作り直しています。

そのため、基本的なゲーム性は原作FF7とは別のものになっていると捉えた方が良いでしょう。

ただその中でも、原作の特徴的なシステムとしてマテリアシステムがどうなっているか気になっています。

マテリアシステムは?

FF7ではマテリアと呼ばれる、戦闘中に使う魔法や支援系のアビリティを装備して利用するシステムがあります。

キャラクターの武器と防具にはマテリアを装備するスロットが空いていて、マテリアを自由に組み合わせることができました。

マテリアにはそれぞれレベルが存在し、マテリアレベルが上昇すればより強力な効果を得ることができる。

例えばマテリア「ほのう」では、レベルが低いときはファイアを、レベルが上がるにつれてファイラやファイガを使えるようになります。

ここに、マテリアの「組み合わせ」という概念があり、より戦略性の高いバトルが楽しめるようになっていました。

例えば、「ぜんたいか」のマテリアを先ほどの「ほのう」マテリアと組み合わせると、敵全体に攻撃することができます。

また、「ぜんたいか」を「かいふく」マテリアと組み合わせると、味方全体にケアル等の回復魔法を使うことができます。

他にも支援系のマテリアはあるため、自分なりの組み合わせを見つけて戦闘を楽しむことができたのが特徴でした。

FF7 リメイクの予約特典や購入特典

原作FF7が人気の高いゲームだけあり、FF7 リメイクは非常に期待が高く、各社予約特典や購入特典が異なる販売状況です。

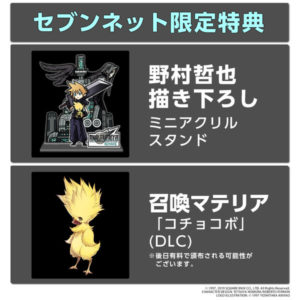

セブンネットショッピングで購入される場合は次の2つが付いてきます。

- 野村哲也描き下ろしFINAL FANTASY Ⅶ REMAKEミニアクリルスタンド

- ゲーム内で使用できる召喚マテリア「コチョコボ」(DLC)

野村哲也描き下ろしFINAL FANTASY Ⅶ REMAKEミニアクリルスタンド

ゲーム内で使用できる召喚マテリア「コチョコボ」(DLC)

Amazonで購入される場合は、PS4の待ち受け画面をFF7 セフィロスが登場するオリジナルPS4用ダイナミックテーマが付いてきます。

オリジナルPS4用ダイナミックテーマ

パッケージ版+フィギュアセット

『FINAL FANTASY VII REMAKE』から主人公のクラウドとハーディ=デイトナのPLAY ARTS改のセット版もあります。

このセット販売でしか購入することができない数量限定の大型アクションフィギュアとゲームソフトのセットです。

| 商品サイズ | クラウド W96 × D48 × H267mm(予定) / デイトナ W156 × D427 × H175mm(予定) |

| 商品重量 | クラウド 約400g(予定) / デイトナ 約1500g(予定) |

PLAY ARTS改 クラウド・ストライフ & ハーディ=デイトナ

野村哲也描き下ろしFINAL FANTASY Ⅶ REMAKEミニアクリルスタンドと召喚マテリア「コチョコボ」(DLC)

© 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION: © 1997 YOSHITAKA AMANO